低消費電力EEPROMの最新動向:省エネルギー設計に求められる選定ポイントと技術解説

低消費電力EEPROMの特徴や最新技術、選定時の評価ポイントについて解説します。IoT機器やウェアラブルデバイスなど、省エネ設計が求められる用途に最適なEEPROMの選び方がわかります。

はじめに:低消費電力EEPROMの重要性

EEPROMとは何か、なぜ省電力化が重要か

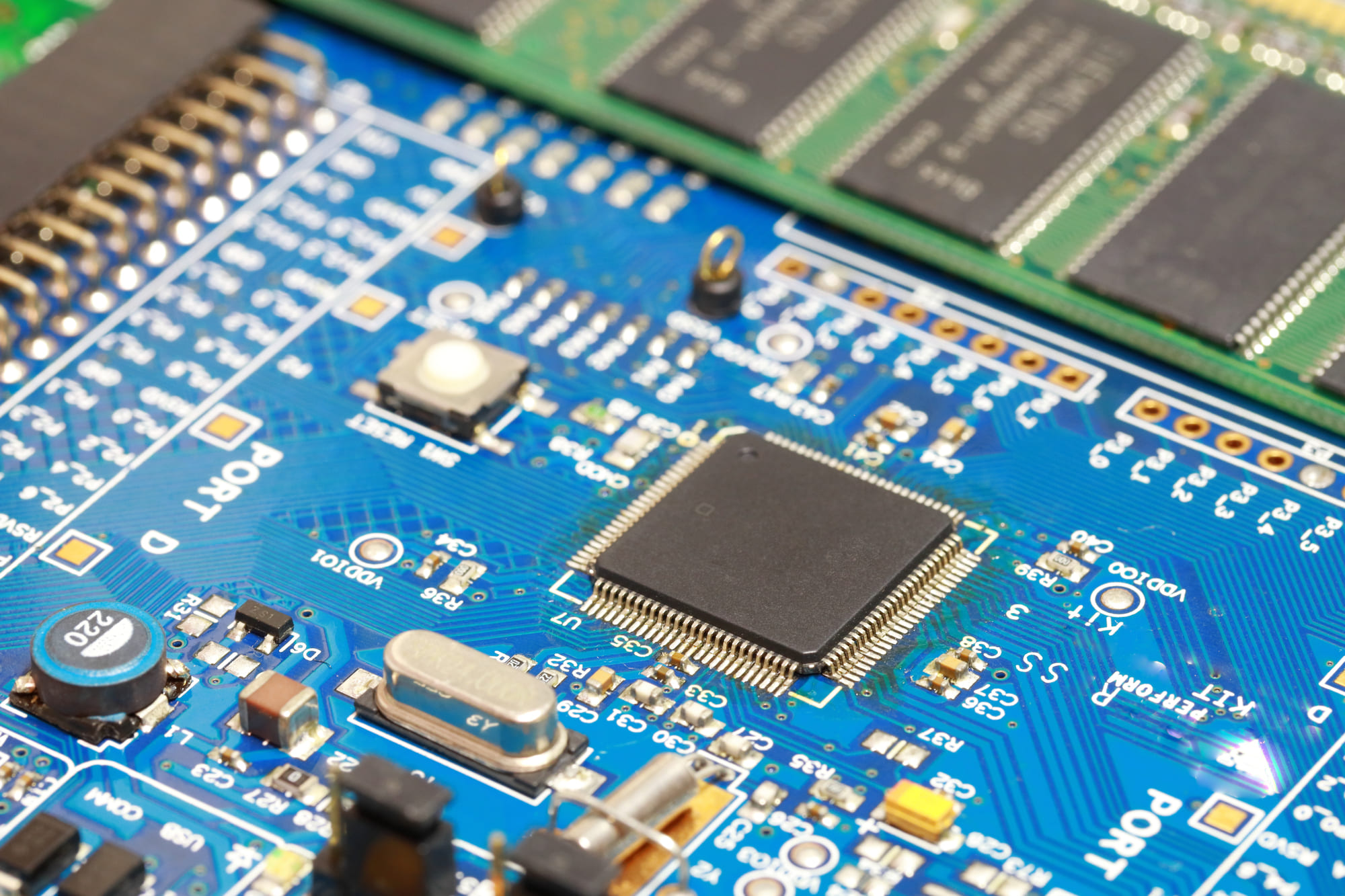

EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)は、電気的に書き換え可能で、電源を切ってもデータを保持できる不揮発性メモリの一種です。設定情報やキャリブレーションデータ、ログデータの保存など、繰り返し書き換えを行いながら長期間データ保持が求められる用途に広く使用されています。近年では、IoTやウェアラブル機器のように限られたバッテリーで長時間駆動する製品が増加しており、消費電力の低いメモリのニーズが高まっています。EEPROMの省電力化は、機器の稼働時間延長や熱対策の軽減にもつながり、システム全体の効率向上に寄与する重要な設計要素です。

よく利用されるアプリケーションとその背景

低消費電力EEPROMは、主にバッテリー駆動または低消費電流が求められる機器に搭載されています。代表的なアプリケーションには、スマートウォッチや活動量計などのウェアラブルデバイス、医療用センサ、ワイヤレスセンサネットワーク、環境モニタリング装置、スマートメーター、電力検針端末などがあります。これらの用途では、低電圧動作が可能で、待機時や書き込み時の電流を最小限に抑えられるEEPROMが重要視されます。特にIoT分野では、遠隔地に設置され長期間メンテナンスが困難なケースが多く、メモリの省電力性能が製品全体の信頼性と寿命を大きく左右します。

省電力メモリ技術の進展と市場のニーズ

近年、EEPROMに求められる省電力性能はさらに高度化しています。従来の動作モードに加えて、スタンバイモードやディープスリープモードを活用し、動作していない間の電力消費を数μA以下に抑える設計が進んでいます。また、書き込み時のピーク電流も抑制される傾向にあり、マイコンとの連携動作においても電源設計が容易になります。これにより、より小型の電池やエネルギーハーベスティングによる電源でも安定した運用が可能になります。低消費電力のEEPROMに対する市場の要求は今後も拡大する見込みであり、メモリベンダー各社も微細化プロセスや新材料技術を導入して応えようとしています。

低消費電力EEPROMの技術的特長と動作原理

電力最適化のための動作モード(スタンバイ/ディープスリープなど)

低消費電力EEPROMは、用途に応じて複数の動作モードを持ち、電力を効率的に制御する設計が施されています。通常のアクティブモードでは読み書きが可能ですが、未使用時にはスタンバイモードに切り替わり、数μAレベルの消費電流まで低減されます。さらに、ディープスリープモードを備えたデバイスでは、消費電流を1μA未満に抑えることが可能で、起動時にのみ最低限の電力を使用することで、バッテリー駆動機器の長寿命化に貢献します。これらのモード間をシームレスに遷移できる設計により、エネルギー効率の高いシステム構築が可能になります。

書き込み/読み出し時の消費電流の制御技術

EEPROMの省電力設計では、書き込みおよび読み出し時の動作電流をいかに低く抑えるかが大きな課題です。近年では、内部回路の最適化や書き込みアルゴリズムの改良により、数百μA程度でのデータアクセスが可能となっています。特に書き込み動作は電力を多く消費するため、セル単位での書き込みエネルギー削減や、ページ単位の書き込みによる効率化が進められています。また、キャッシュ機構やバッファを活用して無駄なアクセスを削減する工夫も取り入れられており、これにより高頻度のデータ更新が求められる用途でも省電力動作が実現されつつあります。

データ保持性能と書き換え耐性の両立

低消費電力EEPROMであっても、信頼性の確保は欠かせません。一般的にEEPROMは10万~100万回程度の書き換え耐性を持ち、データ保持期間も10年以上とされていますが、これらの性能を維持しながら消費電力を抑えるための技術革新が求められています。例えば、書き込み電圧の低減や高誘電率材料の採用により、セル劣化を抑制しつつ低エネルギーでの動作を実現しています。また、エラー訂正機能(ECC)やリフレッシュ機能により、長期間使用してもデータ信頼性が維持されるよう工夫が施されています。これにより、エネルギー効率と信頼性のバランスを高次元で両立することが可能となっています。

適切なEEPROMを選定するための評価ポイント

インターフェースの選択(I²C、SPI)とその影響

EEPROMを選定する際、まず重視すべき要素の一つがインターフェースの種類です。主にI²CとSPIの2つが使われますが、それぞれに特徴があります。I²Cは2線式で実装が簡単な反面、転送速度が遅くなりがちです。一方SPIは高速通信が可能で、リアルタイム性が求められる用途に適しています。省電力性を考慮する場合、I²Cは低速な分だけ消費電力が少なくなることも多く、通信頻度や転送データ量に応じて最適なインターフェースを選ぶ必要があります。また、ホスト側マイコンとの親和性や既存設計との互換性も重要な検討材料となります。

動作電圧範囲とシステムとの整合性

動作電圧範囲は、省電力化を図る上で極めて重要なパラメータです。最近のEEPROM製品は、1.7Vやそれ以下の電圧での動作に対応しており、低電圧駆動を求められるIoTやウェアラブル機器との親和性が高くなっています。設計するシステムの電源構成に合わせて、EEPROMの動作電圧範囲が一致しているかを確認することは、電力効率の最適化と動作安定性の両立に直結します。特に、電源電圧が変動する環境下では、動作保証範囲が広いEEPROMを選ぶことで、異常動作やデータ破損のリスクを回避できます。

容量・パッケージ・動作温度範囲などの実装要件

EEPROMを導入する際は、消費電力や機能面だけでなく、容量やパッケージ形状、動作温度範囲といった実装要件も評価ポイントとなります。容量については、必要最低限のストレージを見積もることで無駄な電力消費やコストの増加を防げます。パッケージは、基板面積や実装機構に応じてSOPやWLCSPなどを選択する必要があります。また、産業用途などで使用する場合は、動作温度範囲の広さも重要な指標です。これらの要件を総合的に評価し、用途に最適なEEPROMを選定することが、信頼性と効率性の両立に不可欠です。

まとめと今後の技術展望

EEPROMの進化と次世代省電力メモリとの関係

EEPROMは長年にわたり、設定保持やログ記録といった用途で広く利用されてきましたが、技術の進展とともに、より低消費電力・高速・高耐久な特性を持つ次世代メモリとの住み分けが進んでいます。例えばFRAM(FeRAM)やMRAMなどは、EEPROMに比べて書き換え回数や書き込み速度で優位性を持ち、省電力用途での代替候補として注目されています。ただしEEPROMはコストパフォーマンスやデバイスの選択肢の豊富さといった点で依然として優れた選択肢であり、今後も進化しながら多様なアプリケーションに対応していくと考えられます。

システム設計におけるメモリの役割の変化

従来の組み込みシステムでは、メモリは単なるデータ保持手段として扱われていましたが、近年では消費電力や応答速度、セキュリティ性などの観点からも重要な設計要素となっています。特に省電力設計が求められるIoT機器では、EEPROMを含む全てのコンポーネントがシステム全体のエネルギー効率に影響を与えるため、メモリの選定が設計初期段階から考慮されるようになりました。今後の設計では、ソフトウェアとの連携や省電力プロファイルの最適化も含めて、より戦略的にメモリを活用する視点が求められます。

低消費電力化に向けた設計者への提言

低消費電力EEPROMを最大限に活かすためには、単にスペックに基づいて選定するだけでなく、実装時の電源設計やアクセスパターンの最適化、スリープ制御の活用など、トータルでの省電力化を意識する必要があります。また、EEPROMを他の不揮発性メモリと組み合わせて使用することで、アプリケーションに応じた柔軟なメモリ構成を実現できます。開発初期段階で用途と制約条件を明確にし、長期運用時の信頼性と効率性のバランスを見極めることが、省電力設計の成功につながります。