EEPROMのデータ消去方法とは?仕組みから安全な活用法まで徹底解説

EEPROMのデータ消去方法について、電気的な仕組みやバイト・ページ単位の操作、消去時の注意点まで詳しく解説しています。安全で効率的な設計のための知識を提供します。

EEPROMの基本と消去の仕組み

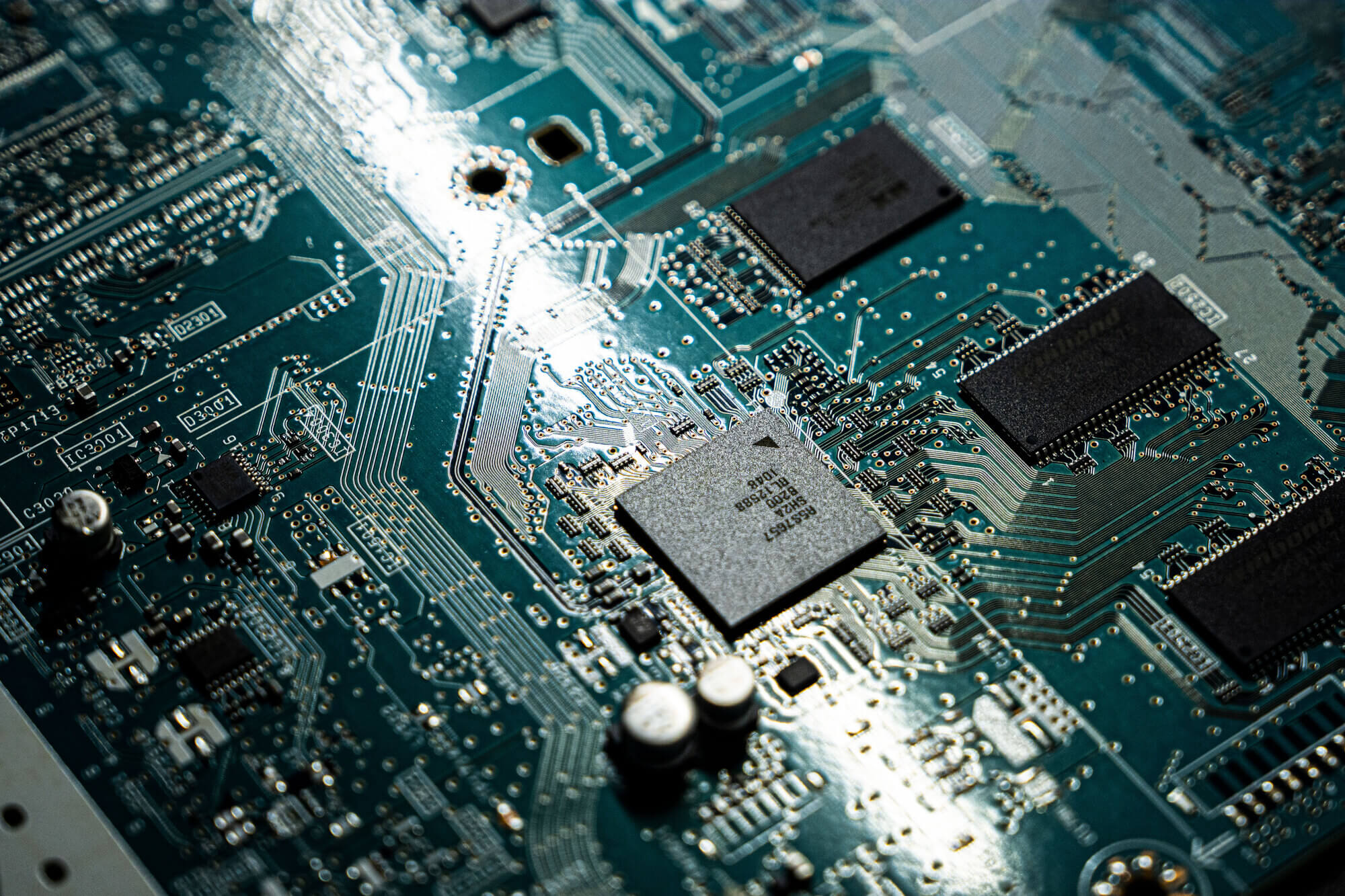

EEPROMとは何か:基本的な構造と特性

EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)は、不揮発性メモリの一種であり、電源を切ってもデータを保持できる特性があります。一般的には、バイト単位での書き換えが可能であり、設計の柔軟性を高めるメモリとして多くの電子機器に採用されています。構造としてはフローティングゲートトランジスタを利用しており、特定の電圧をかけることで電子を注入・除去することでデータの書き換えや消去が実現されています。

データ消去の原理:電気的消去のメカニズム

EEPROMのデータは、電気的な手段により消去されます。消去動作では、フローティングゲートから電子を取り除くことでデータがリセットされ、論理“1”の状態になります。この操作は特定の高電圧を短時間印加することで実現され、チップ全体ではなくバイト単位、またはページ単位で制御可能です。この点が、UV-EPROMのような紫外線照射による一括消去方式と大きく異なり、EEPROMが制御性に優れる理由となっています。

UV-EPROMとの違い:消去方法の比較

EEPROMとUV-EPROMの最大の違いは、データの消去方法にあります。UV-EPROMは専用の紫外線をチップに照射することで一括消去しますが、EEPROMは電気的に部分消去が可能です。これにより、EEPROMは再書き換えの柔軟性が高く、システム内での再プログラミングにも適しています。UV-EPROMは開発初期のテスト用途に向いていますが、量産や組込み用途ではEEPROMの方が効率的で安全性も高いため、より一般的に採用されています。

EEPROMの消去方法と手順

バイト単位の消去:部分的なデータの削除

EEPROMの大きな利点の一つは、バイト単位でのデータ消去が可能な点です。これは、必要なアドレスのみに限定してデータを書き換えられるため、周辺のデータに影響を与えることなく変更が可能です。バイト単位の消去は、設定情報やパラメータのように頻繁に変更が発生する用途に最適であり、書き込み時間の短縮や消去電力の低減にも貢献します。設計段階では、この単位性を活かしたメモリマップの構成が求められます。

ページ単位の消去:効率的なデータ管理

一部のEEPROMでは、バイト単位に加えてページ単位での消去や書き込みがサポートされています。ページサイズは製品によって異なりますが、一般的には16〜256バイトの範囲で構成されており、複数バイトを一括で処理することで通信回数を減らし、消去・書き込みのスループットを向上させることが可能です。ただし、ページ境界を越えた操作では再度ページ処理が必要になるため、設計時にはページアラインメントを意識したデータ構造の最適化が重要です。

バルク消去:全データの一括削除

EEPROMの中には、全体のデータを一括で消去する「バルク消去(Bulk Erase)」機能を持つ製品も存在します。この方法は、製造段階やリセット処理、再構成を目的とした場面で活用され、全メモリ領域を初期化するのに適しています。ただし、バルク消去は不可逆的な操作であり、復旧不能となる場合があるため、実行には十分な確認プロセスが必要です。バルク消去のコマンド発行には保護機能が備わっていることが多く、誤操作防止にも配慮されています。

消去時の注意点とトラブルシューティング

書き込み回数の制限と耐久性

EEPROMは不揮発性メモリとして利便性が高い一方、書き込み回数に上限がある点に注意が必要です。一般的なEEPROMでは、約100万回の書き換え耐性があるとされていますが、用途によってはこの上限に早期に達する可能性もあります。過剰な書き換えはデータ保持性を損なう要因となり得るため、頻繁に更新される情報はRAMに保持し、必要時のみEEPROMに保存するなどの工夫が求められます。書き込み回数の制御は、システム全体の信頼性を左右する重要な設計要素です。

消去エラーの原因と対処法

EEPROMの消去処理において、消去エラーが発生するケースがあります。主な原因には、電源電圧の不安定、インターフェース信号のタイミング不良、あるいはチップ内部の劣化による書き換え不能状態などが挙げられます。対処法としては、まずエラーフラグの確認を行い、リトライ処理を設けることが基本です。また、通信前後の電源安定時間を設ける、定期的なセルの検査を実施するなど、信頼性向上のための回路・ソフトウェア対策が不可欠です。

消去後のデータ検証と確認手順

EEPROMにおけるデータ消去後は、必ず内容が正しくクリアされているか検証する工程が重要です。一般的には、消去後のセルを読み取り、すべてが論理“1”(0xFF)となっていることを確認することが多いです。ファームウェア側では、この検証結果に応じて再消去やエラーログ出力などの対処処理を組み込むことが推奨されます。また、機能安全規格(ISO 26262など)に準拠したシステムでは、データ保持チェックも含めた詳細な検証手順の実装が求められます。

まとめ

EEPROM消去の重要性と適切な運用

EEPROMは設計エンジニアにとって、信頼性と柔軟性を両立した不揮発性メモリとして非常に有用です。特に、電気的にデータを部分的に消去できる点は、製品のファームウェア更新や設定保存用途において大きな利点となります。しかしその反面、消去手順の誤りや過度な書き換えによる劣化リスクも存在するため、運用には十分な理解と計画が不可欠です。適切な管理を行うことで、EEPROMの特性を最大限に引き出すことが可能となります。

設計エンジニアが考慮すべきポイント

EEPROMを設計に組み込む際には、書き込み回数制限や消去方式、保護機能の有無など、デバイスごとの仕様を十分に把握したうえで運用方針を策定する必要があります。さらに、万が一の電源遮断や通信エラーに備えたリトライ処理やデータ検証処理の実装も重要です。書き換えの頻度が高い領域はページ単位で扱い、低頻度な設定情報はバイト単位で管理するなど、使用パターンに応じたメモリ設計が求められます。

今後の技術動向とEEPROMの役割

近年では、EEPROMに代わる選択肢としてFRAM(FeRAM)やMRAMなどの新しい不揮発性メモリも登場しており、EEPROMは依然としてコスト面で強みを持ち続けますが、高書換耐性や書込時のスループット向上を求められる用途では、FRAMやMRAMの採用も増えてきています。今後は、同じバイト単位でのデータ書換能力とオペコードの互換性を持つ不揮発性メモリ種として、EEPROM、FRAM、MRAMはそれぞれの特長を活かした分野での活用が期待されています。