EEPROMの主要インターフェースと選択ガイド

EEPROMの主要インターフェースであるI2CやSPIの特徴を比較し、用途に応じた最適な選定ポイントを解説します。設計エンジニア向けに通信方式の特性や実装時の注意点も詳しく紹介しています。

EEPROMの基本構造と動作原理

EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)は、電源を切ってもデータが保持される不揮発性メモリの一種です。特に小容量の設定データやログの保存用途で広く用いられており、書き換え可能な点が特徴です。EEPROMはメモリセル単位で電気的にデータの書き換えと消去が可能であり、フラッシュメモリと比較して細かなデータ更新が可能です。本章では、EEPROMの定義と構造を理解し、実装時に考慮すべき基本動作を詳しく解説します。

EEPROMとは何か?他メモリとの違い

EEPROMはROMの一種でありながら、ユーザーが電気的にデータを自由に書き換えられることが最大の特徴です。これにより、マイコン搭載機器や組込みシステムなど、設定情報の記録に適した用途で多く使われています。他の不揮発性メモリであるフラッシュメモリやFeRAMと比較すると、EEPROMは容量は小さいものの、書き換え単位がバイト単位であるため、柔軟な記録が可能です。この特性は、頻繁に小規模なデータ更新を行う用途に最適です。

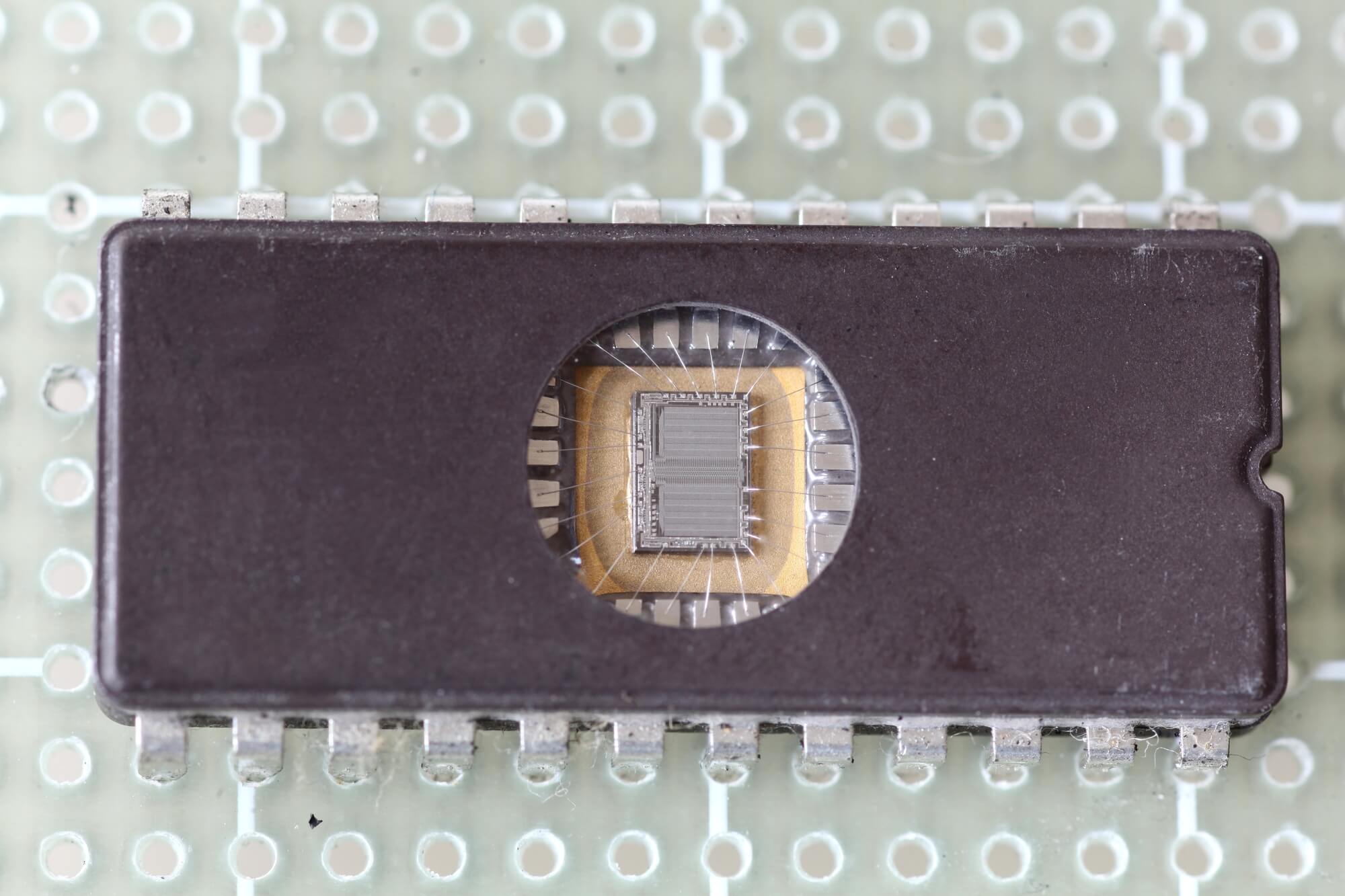

内部構造とデータ保持の仕組み

EEPROMの基本的な内部構造は、フローティングゲートトランジスタに基づいています。この構造では、ゲートに電荷を注入・排出することで“0”または“1”を記録し、電源を切ってもその状態を保持します。データの書き込みには高電圧が必要となるため、書き込み時間は読み出し時間に比べて遅くなります。また、EEPROMは書き換え回数に上限(通常は10万〜100万回程度)があるため、使用回数を管理する設計が重要です。

書き換えサイクルと耐久性の設計考慮

EEPROMの特性上、書き換え可能な回数には限りがあります。このため、頻繁なデータ更新が必要なシステムでは、書き換えサイクルを最小化する工夫が求められます。例えば、データのバッファリングや書き込みのタイミング制御、耐久性の高いセルの分散使用などが挙げられます。また、EEPROMの劣化は書き込み時に発生するため、必要以上の書き込みを避けることも重要です。信頼性の高いシステム設計には、このような寿命管理が不可欠です。

主なEEPROMインターフェイス方式と特徴

EEPROMは多様なインターフェイス方式をサポートしており、設計に応じて最適な通信プロトコルを選定することが重要です。主に利用されるのはI2C、SPI、UARTなどのシリアル通信方式で、それぞれ通信速度、ピン数、制御の柔軟性に違いがあります。インターフェイス選定は、使用するマイコンとの互換性や通信の安定性、省電力設計とのバランスが求められます。本章では、代表的なインターフェイスの特徴と用途別の利点を解説します。

I2Cインターフェイスの概要と利点

I2C(Inter-Integrated Circuit)は、2本の信号線(SCLとSDA)で複数のデバイスと通信可能なマルチマスタ対応のインターフェイスです。EEPROMでは広く採用されており、主に8ピン構成の小型パッケージで使用されることが多く、アドレス指定により複数のEEPROMを1つのバスに接続可能です。通信速度は100kbps~1Mbps程度で、低速ながらシンプルで制御しやすいため、コスト重視の設計に適しています。組込み機器における設定情報の保存に最適です。

SPIインターフェイスの高速通信メリット

SPI(Serial Peripheral Interface)は、フルデュプレックス通信に対応し、クロック同期型で高速データ転送が可能なインターフェイスです。I2Cよりもピン数(最低4本)が多くなりますが、その分通信速度は最大数十Mbpsまで対応可能で、高速性を求めるアプリケーションに適しています。EEPROMにおいても、ログ記録やファームウェアのストレージなど、大量データを高速にやり取りする設計においてSPIは有効な選択肢となります。

UART/1-Wireなどその他の方式と用途

EEPROMとの通信には、I2CやSPI以外にもUARTや1-Wireなどの方式が使われる場合があります。UARTは非同期通信であり、既存のシリアルポートを利用できるため汎用性が高く、通信制御が比較的簡単です。一方、1-Wireはデータ線1本で通信可能な省配線技術で、物理的な制約の大きい設計や、センサとの組み合わせに用いられます。これらの方式は特定用途に強みがあり、設計要件に応じて使い分けることが求められます。

インターフェイス選定の実装ポイント

EEPROMとマイコンを接続する際には、インターフェイス選定がシステム全体の信頼性と性能に直結します。単に通信可能というだけではなく、回路規模、ノイズ耐性、消費電力、タイミング制御の容易さといった観点を複合的に評価する必要があります。さらに、デバイスのファームウェア設計にも影響を及ぼすため、開発初期段階で適切なインターフェイス方式を選定することが重要です。本章では、実装時のポイントを具体的に解説します。

マイコンとの接続時の設計パターン

EEPROMとマイコンを接続する設計では、ピン数の制限や基板レイアウトの工夫が必要になります。例えば、I2Cの場合はプルアップ抵抗の配置やアドレス設定ジャンパの考慮が不可欠です。SPIでは、クロックとチップセレクト信号の制御タイミングが重要になります。また、マイコン側で複数のスレーブを扱う場合、ポートやチャンネルの割り当ても設計のポイントとなります。デバイス選定時には、マイコンとの互換性を事前に確認することが基本です。

通信エラー対策と信号整合性

信号整合性の確保は、EEPROMとマイコンの通信信頼性に直結するため、特にノイズ環境下では注意が必要です。通信エラーの対策としては、エラーチェック用のパリティビットやCRCの実装、再送制御によるリカバリ機能が有効です。また、I2Cではスレーブがバスを保持してしまう“ハングアップ”への対策も求められます。物理的には、伝送路のインピーダンス整合、適切なグラウンド設計、ノイズフィルタの挿入が有効です。

消費電力・ノイズ耐性と選定基準

インターフェイス選定においては、消費電力の観点も重要です。I2Cは低速かつシンプルなため消費電力が少なく、省電力設計に適しています。一方でSPIは高速通信が可能な反面、ドライバ電流や動作クロックが高いため、電力消費やEMIノイズが大きくなる傾向があります。また、ノイズ耐性を重視する場合は、トランシーバ付きEEPROMやシールド付きケーブルの使用が推奨されます。アプリケーションの特性に応じて、適切なバランスを取ることが大切です。

まとめ

EEPROMのインターフェース選定は、設計全体の信頼性、性能、コストに直結する重要な要素です。I2CやSPIといった主要な通信方式は、それぞれ異なる特性を持ち、マイコンや用途に応じて最適な選択が求められます。また、インターフェースの設計には物理的な配線、電源設計、通信プロトコルの制御方法など、多岐にわたる観点での検討が必要です。本記事で解説した要素を踏まえ、実用的かつ堅牢なシステム構築を目指しましょう。

EEPROMのインターフェイス設計まとめ

本記事ではEEPROMの代表的なインターフェースであるI2C、SPI、UART等について、それぞれの特徴と設計上の考慮点を解説しました。I2Cは低速かつシンプルで複数接続に向いており、SPIは高速通信に優れるものの回路規模は大きくなりがちです。UARTや1-Wireは用途特化型であり、省配線や既存資産の活用に向いています。選定の際は、データ量、通信速度、信頼性、ノイズ環境などを総合的に判断することが成功の鍵となります。

今後の不揮発性メモリ動向

近年、不揮発性メモリ市場ではEEPROMに加えてフラッシュメモリやFeRAM、MRAMなどの新興メモリ技術も存在感を増しています。中でも低消費電力・高速動作・高書換耐久性を併せ持つFeRAMは、産業用途でのEEPROM代替として注目されています。また、センサ・IoT分野では省スペースで高信頼性な不揮発性メモリが求められており、それに応じたインターフェース技術も進化しています。今後は技術トレンドを踏まえた選定と設計力が重要です。

FeRAMとの比較で考える設計最適化

EEPROMとFeRAMはどちらも不揮発性メモリでありながら、動作原理や性能特性が大きく異なります。FeRAMはバイト単位の高速書き換えが可能で、書き換え耐性が100兆回以上と極めて高く、リアルタイムデータ記録や高頻度アクセス用途に適しています。一方EEPROMは長年の実績とコストメリットがあり、少量・頻度の少ないデータ保存には有効です。これらを踏まえ、用途に応じた最適なメモリ選定とインターフェース設計が求められます。