マルチチップパッケージ(MCP)とは?設計エンジニアのための技術解説

マルチチップパッケージ(MCP)の基本構造や実装形式、設計メリットと課題、最適化手法まで設計エンジニア向けに詳しく解説します。高密度化や省スペース化の利点と信頼性確保のポイントを具体的に紹介します。

MCPの定義と構造

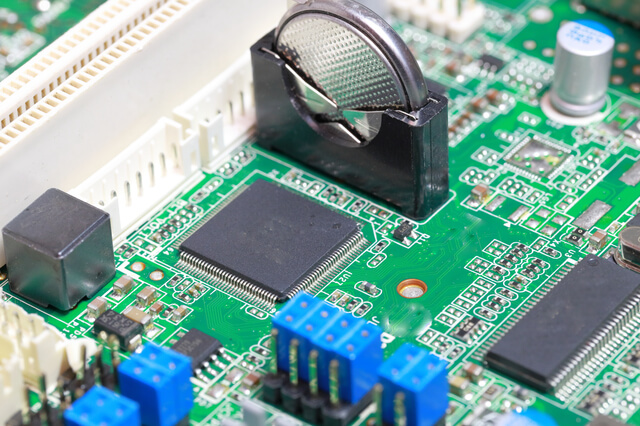

マルチチップパッケージ(MCP)は、複数の半導体チップを1つのパッケージ内に収めた実装形態です。これにより、異なる機能を持つチップを組み合わせ、省スペース化と高密度化を実現できます。DRAMとNAND、またはロジックとメモリのように異なる種類のチップを統合することで、従来よりも少ない実装面積で高機能化が可能になります。構造は、平面配置型や積層型、さらに両者を組み合わせた混合型など多様です。MCPはモバイル機器やIoTデバイス、サーバなど幅広い分野で活用されています。

マルチチップパッケージ(MCP)とは何か

MCPは、複数の半導体ダイを単一のパッケージ内に集積し、システム全体の小型化と高性能化を実現するパッケージング技術です。システムインパッケージ(SiP)の一種とも位置付けられますが、MCPは特に異種メモリやロジック+メモリ構成に多く用いられます。スマートフォンのストレージ+メインメモリ、IoT機器のマイクロコントローラ+フラッシュメモリなどが代表例です。この技術は、基板スペースの削減、信号経路の短縮による高速化、低消費電力化に寄与し、製品の差別化を促進します。

MCPの実装形式:平置き型・積層型・混合型

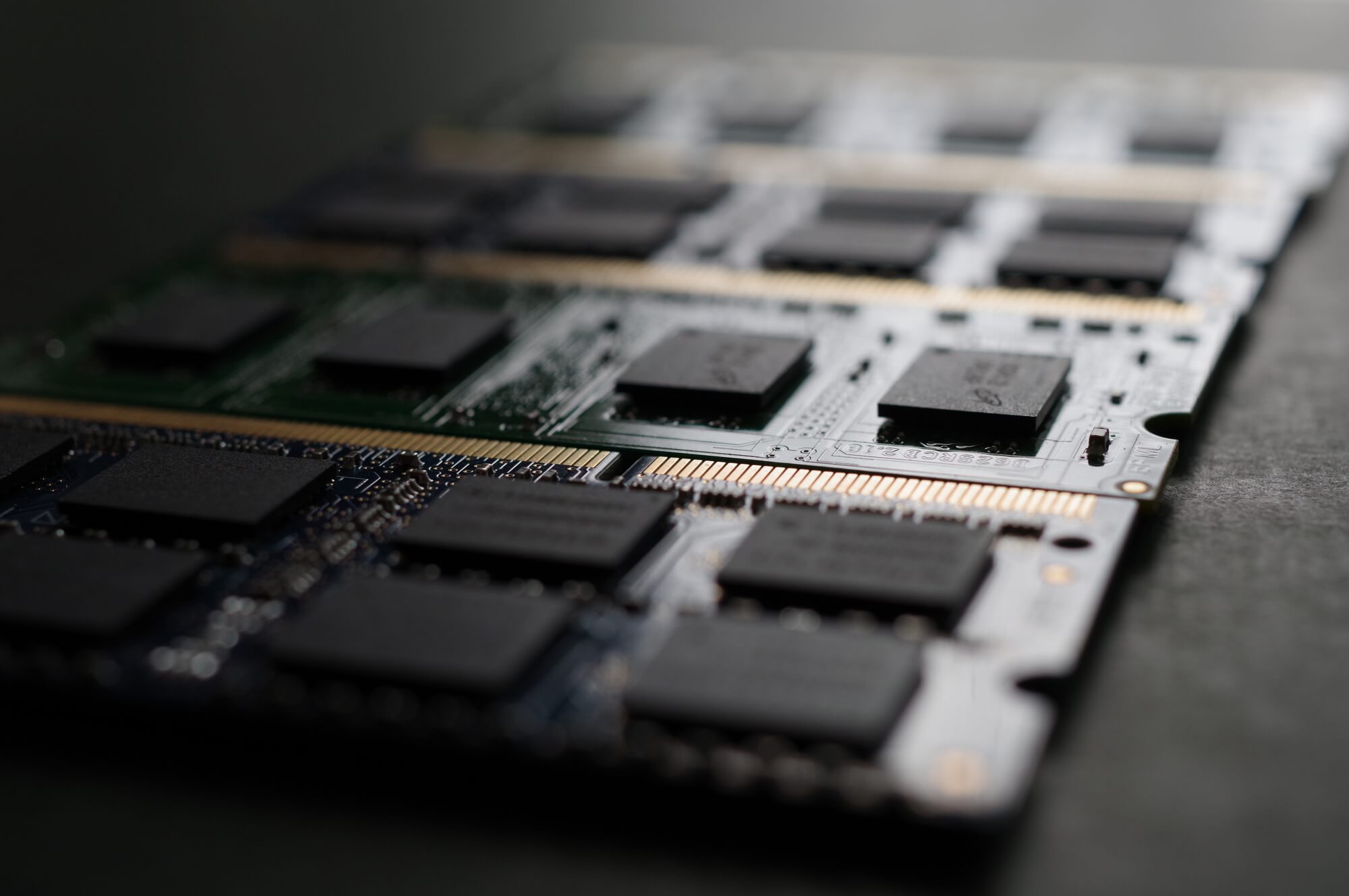

MCPの実装形式には大きく分けて3種類あります。平置き型は複数のチップを基板上に並べて配置し、配線で接続する方式で、熱拡散に優れます。積層型はチップを垂直方向に重ねる方式で、フットプリントを最小化でき、モバイル機器で広く採用されています。混合型は、基板上に平置きされたチップと積層されたチップを組み合わせ、高集積と放熱性のバランスを取る構造です。実装方式の選定は、用途、性能要件、製造コスト、歩留まりへの影響などを総合的に考慮して行う必要があります。

SoC・SiP・MCPのアーキテクチャ比較

SoC(System on Chip)は全機能を単一ダイに集積するため、配線遅延や消費電力を低減できますが、設計と製造コストが高くなります。SiP(System in Package)は複数のチップを1パッケージに収め、多様な機能を柔軟に統合可能です。MCPはその一形態で、特にメモリ+メモリ、またはメモリ+ロジック構成に適しています。SoCは統合度の高さを追求するのに対し、MCPは設計柔軟性とコスト効率のバランスを重視します。さらに、異種プロセス混在や将来的な拡張性にも対応しやすいという特徴があります。

MCPがもたらす設計上のメリットと技術的課題

MCPは実装面積の削減、配線長の短縮による信号品質向上、そして多機能化を同時に実現できる点で大きなメリットがあります。一方で、パッケージ内部の発熱集中やノイズ干渉、複数チップ間の信頼性確保といった課題が存在します。設計段階からこれらの課題を想定し、適切な熱設計、電気的整合性の確保、信頼性評価手法の導入が不可欠です。設計エンジニアは性能だけでなく、量産性や歩留まりも含めた最適解を導き出す必要があります。

MCPによる高密度化・省スペース化の利点

MCPは複数の半導体チップを1つのパッケージに集約することで、基板占有面積を大幅に削減します。これによりモバイル機器や小型IoTデバイスでは限られたスペースに多機能を搭載でき、製品の差別化が可能となります。配線距離が短くなることで信号遅延も低減し、消費電力の削減にも寄与します。また、パッケージ間の相互接続が不要になるため、全体の実装コストを抑えることもできます。さらに、信号経路の短縮はEMI低減にも効果があり、高速化と低ノイズ化の両立が可能です。

熱・ノイズ・信頼性に関する課題と対処法

MCPは複数のチップを密集配置するため、発熱が局所的に集中しやすくなります。熱は信号特性や寿命に悪影響を与えるため、ヒートスプレッダや熱伝導シートなどの放熱対策が必要です。また、高速信号のクロストークやグラウンドバウンスなどのノイズ問題も発生しやすく、適切なシールドや電源設計が求められます。信頼性面では、異種材料間の熱膨張差による応力も考慮する必要があります。これらの課題は、初期設計段階で熱解析や信号シミュレーションを行うことで予防可能です。

設計段階での考慮ポイント:物理・電気的制約

MCP設計では、物理的制約としてチップサイズ、ピッチ、積層数、基板層構成などを考慮する必要があります。電気的には、信号整合性(SI)と電源整合性(PI)の確保、配線遅延やインピーダンス整合、電源ノイズ対策が必須です。さらに製造時の歩留まりや検査工程でのアクセス性も設計段階で計画しておくことが重要です。製品仕様やアプリケーションに応じ、これらの制約条件を満たす最適な構造を選定することが、成功の鍵となります。

設計・実装における技術的な最適化手法

MCPを成功裏に設計するには、信号・電源整合性を確保しつつ、基板レイアウトや積層構造を最適化する必要があります。さらに製造後の品質保証のため、テスト工程の計画を初期段階から組み込むことが重要です。以下では、その具体的な手法を解説します。特に高速信号対応のためのSI/PI設計や、熱解析を含めた統合設計プロセスの確立が不可欠です。

信号整合性と電源整合性の設計アプローチ

高速信号を扱うMCPでは、反射やクロストークを抑えるための配線設計が求められます。インピーダンス整合、配線長のバランス、差動信号ラインの適切な間隔確保が重要です。電源整合性では、低インピーダンスの電源プレーン設計や適切なデカップリングコンデンサの配置が必要です。設計段階でのシミュレーション活用により、製造後の不具合リスクを低減できます。さらに、EDAツールによる解析と実測データのフィードバックを繰り返し行うことが、高信頼設計に直結します。

MCP基板設計:レイアウトとスタック計画

基板レイアウトでは、チップ間の距離、配線経路、電源・グラウンド層の配置が信号品質に直結します。積層計画では、信号層と電源層の適切な分離や、グラウンドプレーンを利用したシールドが有効です。また、積層構造の選定は放熱設計とも密接に関連し、熱解析を踏まえた配置が必要です。初期段階から電気的・熱的要件を同時に満たす構成を計画することで、設計変更リスクを減らし、量産立ち上げの確実性を高められます。

テスト工程における検証手法と信頼性評価

MCPは内部に複数チップを持つため、従来の単一チップパッケージよりもテストが複雑です。インサーキットテスト(ICT)、ファンクショナルテスト、バーンイン試験などを組み合わせ、製品の信頼性を評価します。特に温度サイクル試験は、実際の使用環境を模擬し、長期安定性を確認するうえで重要です。設計段階でテストアクセスの確保を考慮することが、後工程の効率化に直結します。加えて、解析結果を設計プロセスにフィードバックし、継続的に品質を改善する体制が必要です。

まとめ

MCPは、省スペース化と高集積化を両立する有効なパッケージ技術であり、今後の高機能化が進む電子機器において重要性が増しています。ただし、熱設計やノイズ対策、信頼性確保といった課題を無視することはできません。設計段階から最適化手法と評価計画を盛り込むことで、高性能かつ信頼性の高い製品を実現できます。さらに、業界標準や先端パッケージング技術の動向を常に把握する姿勢も重要です。

MCP設計に必要なエンジニア視点の整理

エンジニアは、MCPを単なる小型化手段として捉えるのではなく、性能・信頼性・製造性の三要素を統合的に設計する必要があります。熱・電気・機械的要因をバランスさせた設計判断が重要であり、EDAツールやシミュレーションを活用して初期段階からリスクを洗い出すことが求められます。さらに、プロジェクト全体で情報共有を行い、設計・評価・製造のフィードバックループを確立することが長期的な製品品質維持に直結します。

今後求められるMCP技術の方向性

今後のMCPは、3D積層やハイブリッドボンディングなどの高度な接続技術と組み合わせることで、より高性能化・高帯域化が進むと予想されます。また、チップレットアーキテクチャとの融合も進み、柔軟な機能構成が可能になります。標準化や相互接続規格の整備も重要な要素です。さらに、AIや高速通信分野での需要増加を背景に、製造コスト削減や歩留まり改善のための新しいパッケージング技術の研究開発が活発化すると考えられます。

MCP活用のために必要な設計体制とは

MCP設計には、半導体設計者、基板設計者、信頼性評価技術者、製造エンジニアなど、多職種の緊密な連携が不可欠です。特に、熱設計・信号設計・製造歩留まり改善を横断的に検討できる統合チーム体制が望まれます。初期段階から関係者が集まり、仕様策定から試作・評価・量産立ち上げまでを一貫して協力することで、設計品質と開発スピードの両立が可能となります。さらに、過去の開発ナレッジを共有し、設計変更や障害発生時の迅速な対応ができる体制構築が重要であり、企業の競争力強化にも直結します。

RAMXEEDが提供するFeRAM製品一覧

https://www.ramxeed.com/jp/products/feram-products

RAMXEEDが提供するReRAM製品一覧

https://www.ramxeed.com/jp/products/reram-products/

RAMXEEDが提供するFeRAM搭載ASIC/ASSPについて

https://www.ramxeed.com/jp/products/asic-assp/